Avete mai provato a muovervi fra i ruderi di Poggioreale? Fatelo, almeno una volta. Fatelo, soprattutto se siete siciliani. Fatelo, ancor più se nella vostra vita, nella vostra famiglia, fra i vostri genitori, i vostri nonni, il terremoto del Belice è oggi solo un racconto declinato al passato remoto. Lontano, impalpabile, estraneo. E non una ferita che tarda a diventare cicatrice. Mezzo secolo dopo, quelle rovine raccontano più di ogni reportage, di ogni analisi, di ogni testimonianza.

Quei torsoli di cemento - ingrigiti da un tempo che non è riuscito a renderli silenti fossili - respirano, ululano, gemono, sussurrano dolore e morte, nel più affascinante e tragico dei flash back.

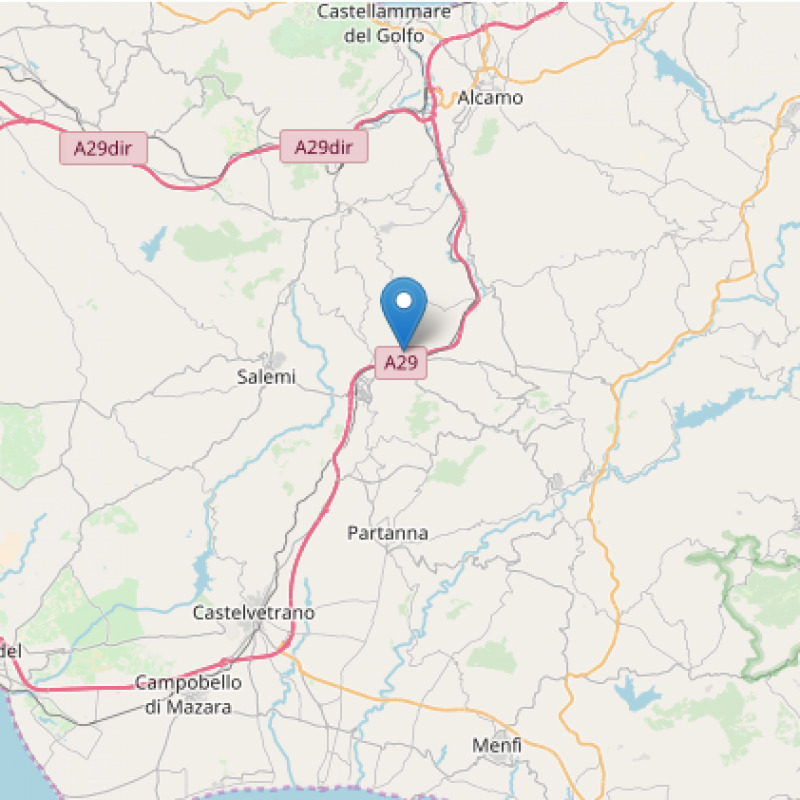

Quelle croste polverose invase dalla malerba vi entreranno dentro, affonderanno nelle vostre coscienze i loro spigoli smussati dalle intemperie e imbalsamati dal bisogno quasi ascetico di lasciarle lì. A imperitura memoria. A Poggioreale. A Gibellina. A Salaparuta. A Montevago. In tutti gli altri centri di quel ventre rurale siciliano che in una terribile notte del gennaio di 50 anni fa precipitarono nell’abisso degli Elementi. E che mostrano oggi, al Capo dello Stato in visita, le loro ferite imputridite, dimenticate e mal curate dalla chirurgia plastica della torbida burocrazia, della speculazione, del malaffare, del profitto senza costrutto.

Non sappiamo neanche con esattezza quanta gente morì fra la terra che si squarciava e i tetti che collassavano. Servirono giorni, prima che ci si rendesse esattamente conto di quanto grave fosse stato quello sciame sismico da 350 scosse che proseguì fino a settembre.

Quel terremoto fu un paradigma tutto siciliano. Non si limitò a scoperchiare case e chiese. Fece saltare il tappo che a stento conteneva il delicato e omissivo equilibrio fra il territorio e il suo tiranno. Trascendendo oltre la conta dei danni e ascendendo a grande linfa dell’incapacità, reale e strumentale, di una ricostruzione che fu – e mai ha smesso di essere – falsa, ipocrita, sconclusionata e di facciata.

Già, le facciate. A quelle si pensò prima di ogni altra cosa. Alla rincorsa all’azzardo architettonico, alla simbologia che volle spremere arte dalla catastrofe. Dimenticando, o almeno sottovalutando, i prosaici bisogni, le pragmatiche necessità. Oggi Gibellina nuova è un prototipo urbanistico rimasto ipotetico futuro, senza mai essersi tramutato in concreto presente.

Con un inserto sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, abbiamo voluto aprire virtualmente i cancelli di quei paesi in rovina. Affinchè il ricordo non sia un tratto sul calendario, ma un graffio sulle nostre anime. E abbiamo voluto farlo anche chiedendo ad alcuni anziani e valenti colleghi che per questo giornale - e non solo - raccontarono quelle lacrime che gocciolavano sui loro racconti di parole e immagini, di rispolverare i taccuini della memoria.

Leggere i loro ricordi sarà come passeggiare fra quei ruderi. Ascoltando l’urlo di dolore di un silenzio che fischia ancora lamentoso e senza pace fra quei pezzi smoccolanti di una Sicilia vittima innocente. E, cinquanta anni dopo, metafora ancora sanguinante.

Caricamento commenti

Commenta la notizia