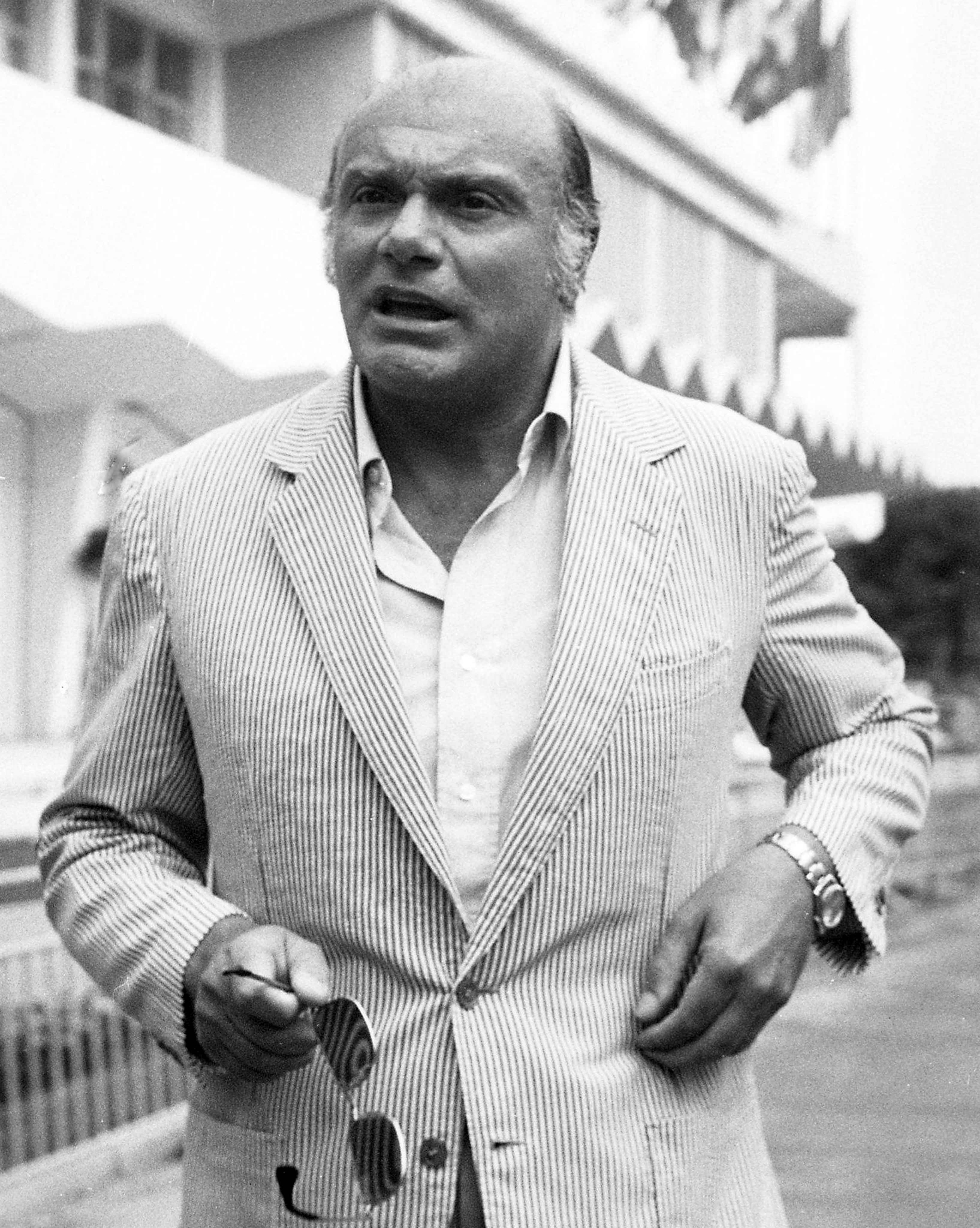

ROMA. Si guardava indietro, come in un cannocchiale rovesciato, e vedeva un'altra Italia, un altro mondo, un'altra società, ma non ha mai smesso di sentirsi dentro il suo tempo. Francesco Rosi era nato a Napoli il 15 novembre del 1922, una manciata di mesi dopo Carlo Lizzani, appena più vecchio di Franco Zeffirelli che divise con lui gli esordi sul set di Visconti, poco dopo che Lizzani imparava invece l'alfabeto del cinema da Rossellini. A raccontarla oggi sembra la vita di artisti mitici, appena ammantati dalla gloria del loro tempo e del loro talento, ma Rosi era invece combattivo, vitale, rabbioso e generoso come i suoi film, fino all'ultimo. Appena pochi mesi fa era al Cinema America di Roma, occupato da un pugno di ragazzi appassionati di cinema, per parlare con loro di film, di vita, di politica.

Al «discepolo» Tornatore che ancora nel bellissimo libro a quattro mani Io lo chiamo Cinematografo (Mondadori 2012) lo incitava a tornare sul set non rispondeva «sono stanco» ma «il mestiere del regista richiede grande energia fisica e non so se l'avrei più. So invece che in quest'Italia è difficile fare cinema e che la realtà si degrada così in fretta che il suo

passo è troppo più frettoloso di quello del cinema. Rischierei di raccontare un paese che già non c'è più». E riguardandosi indietro aggiungeva: «Il cinema, allora, era una grande

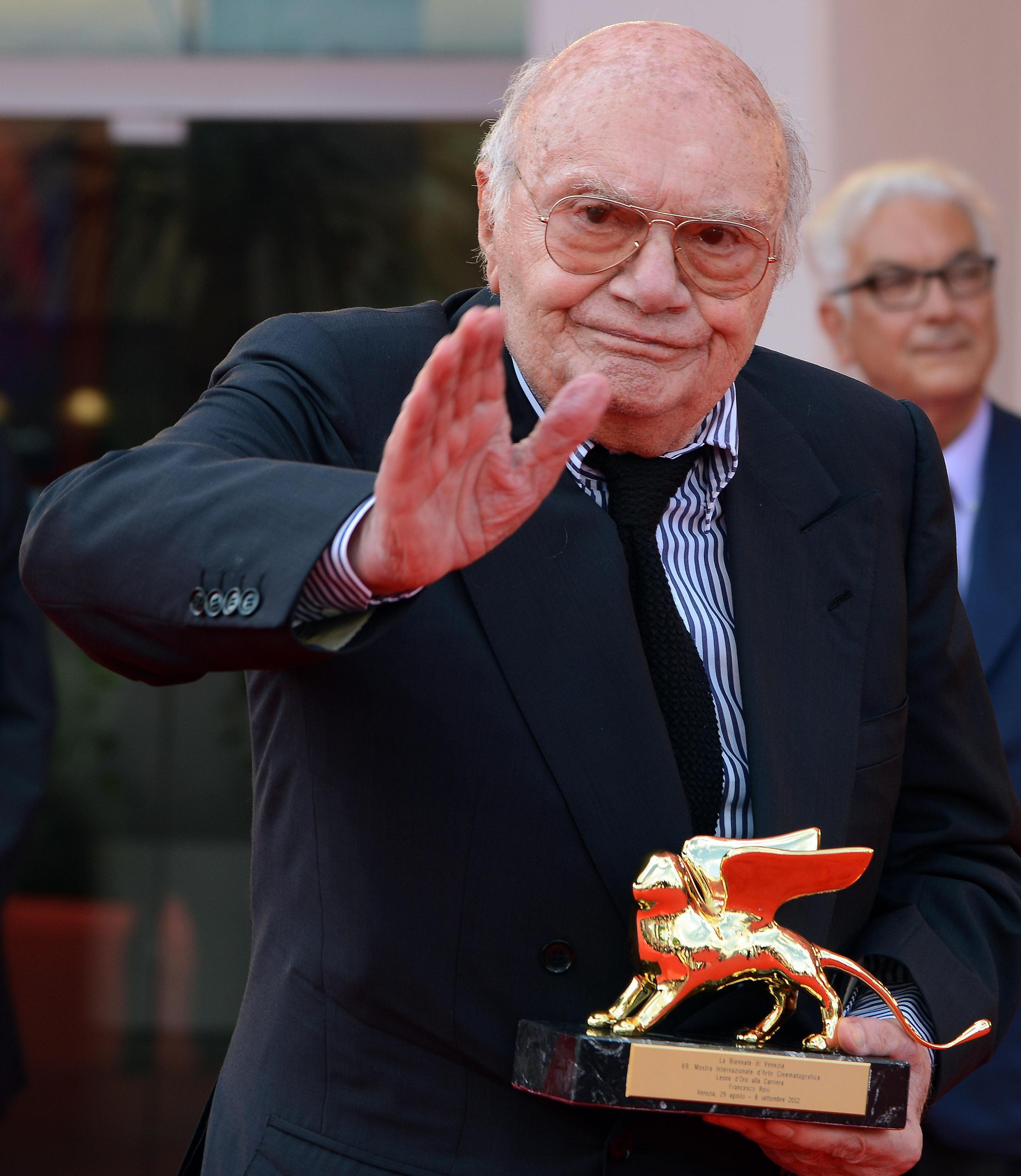

famiglia, è vero. C'era un rapporto di comprensione, anche di affetto. Poi ci sentivamo tutti parte di una grande avventura, far rivivere sullo schermo la vita.» In quello stesso 2012

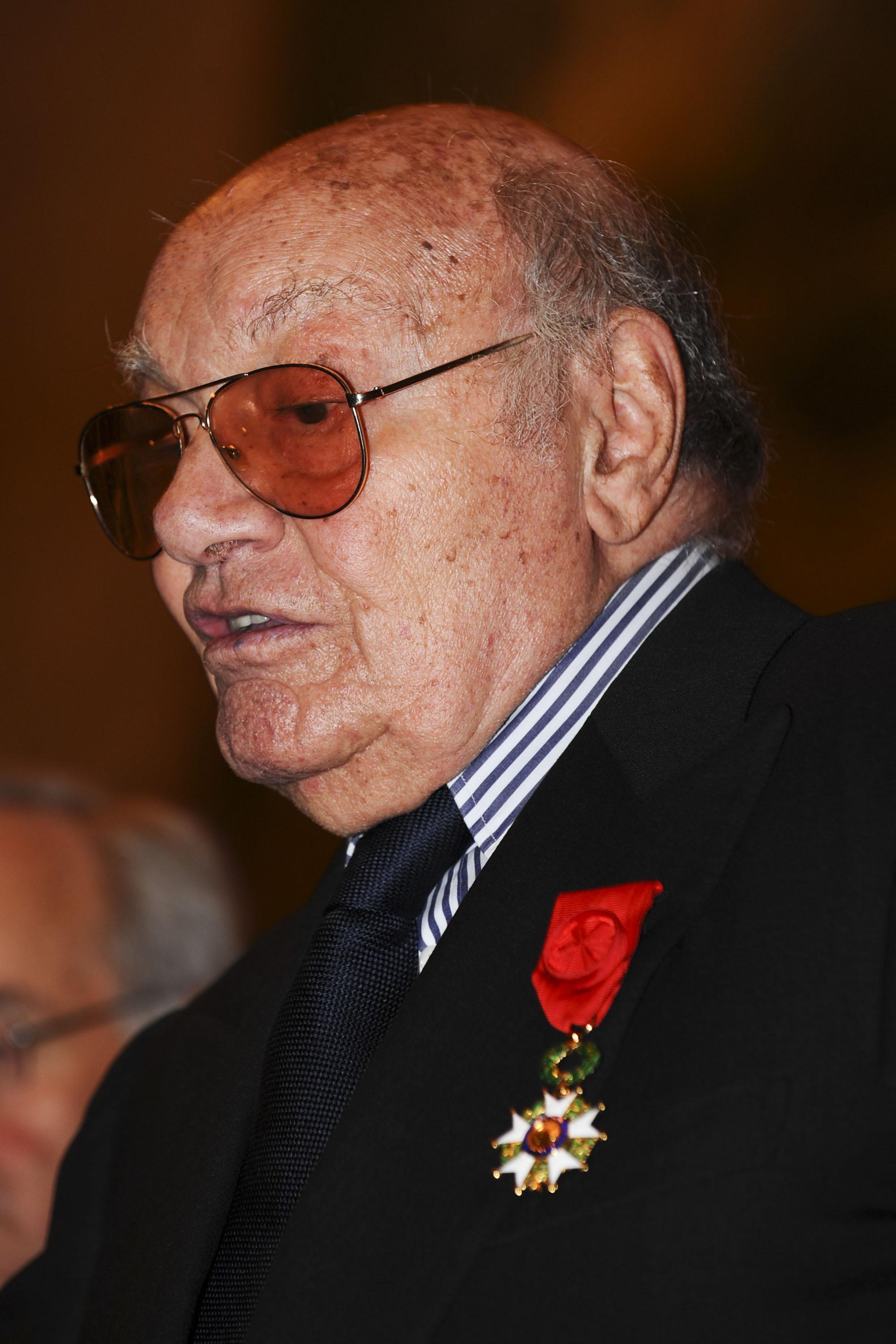

Francesco Rosi era sul palcoscenico della Mostra di Venezia per ricevere il Leone d'oro alla carriera. Un premio in più in una carriera che già gli aveva regalato il Leone d'oro per Le mani sulla città, la Palma di Cannes per Il caso Mattei, la Legion d'onore, i tributi alla carriera di Locarno e Berlino, per non parlare di Grolle, David, Nastri, caduti a pioggia su ogni titolo della sua formidabile filmografia.

Persone:

Caricamento commenti

Commenta la notizia